|

中研院計算中心 曾士熊 2005/2/16 |

-

國中基測的命題原則

|

-

94年基測的科目、時間、試題取材範疇

-

各科測驗時間均為70分鐘,題數為-

(1)國文:45∼50題(可能48題)

(2)英語:40∼45題

(可能45題)

(3)數學:30∼35題(可能32題)

(4)社會:60∼70題(可能63題)

(5)自然:50∼60題

(可能58題)

-

測驗題型:均為四選一選擇題,單題或題組。

-

試題取材範疇:「國民中小學九年一貫課程綱要」國中階段能力指標。

-

試題取材一般原則:

(1)以能經由紙筆測驗評量之能力指標為主。

(2)以評量學生所習得之基本能力為目標。

(3)以符合綱要不涉及素材(版本)之選取為方針。

-

詳見網站http://www.bctest.ntnu.edu.tw/的「94年學測專欄」網頁下方的「取材範疇」。

|

-

94年起基測的命題原則

|

-

量尺分數

-

原始分數:每題一分,不倒扣。

-

原始分數 -(常規化)→ 量尺分數

-

量尺分數:

(1)滿分60分,最低1分。

(2)平均原始分數 → 30分。

-

第1次基測量尺分數 ≒ 30 + 標準差配分 X [(原始分數-平均原始分數)/標準差]

-

第1次基測的「答對題數-量尺分數對照表」 -(等化處理)→ 第2次基測的對照表

-

可參考每次考試後所公布的「答對題數、量尺分數」對照表。

-

量尺分數示例

|

答對題數 |

量尺分數 |

答對題數 |

量尺分數 |

答對題數 |

量尺分數 |

答對題數 |

量尺分數 |

|

0 |

1 |

15 |

12 |

30 |

26 |

45 |

41 |

|

1 |

1 |

16 |

13 |

31 |

27 |

46 |

42 |

|

2 |

1 |

17 |

14 |

32 |

28 |

47 |

43 |

|

3 |

1 |

18 |

15 |

33 |

29 |

48 |

44 |

|

4 |

1 |

19 |

16 |

34 |

30 |

49 |

46 |

|

5 |

1 |

20 |

17 |

35 |

31 |

50 |

47 |

|

6 |

2 |

21 |

18 |

36 |

32 |

51 |

48 |

|

7 |

3 |

22 |

19 |

37 |

33 |

52 |

50 |

|

8 |

5 |

23 |

20 |

38 |

34 |

53 |

52 |

|

9 |

6 |

24 |

21 |

39 |

35 |

54 |

54 |

|

10 |

7 |

25 |

22 |

40 |

36 |

55 |

56 |

|

11 |

8 |

26 |

23 |

41 |

37 |

56 |

60 |

|

12 |

9 |

27 |

24 |

42 |

38 |

|

|

|

13 |

10 |

28 |

25 |

43 |

39 |

|

|

|

14 |

11 |

29 |

25 |

44 |

40 |

|

|

|

總題數共56題 |

|

-

PR(百分等第)

-

在全部考生中,每一百人可贏過多少人。

→PR值最高99(意指成績居全體考生最前面的百分之一)。

-

93年第1次基測報名考生總數316,475人,因此PR值每一點代表3,170人。第2次基測考生總數188,719人,PR值每一點1,890人。

備註:基北區國三應屆畢業生約93,000人。

-

考量各校錄取成績時,PR值較量尺分數穩定。例如90∼92年基北區公立高中(部分)錄取成績,量尺分數變動值約13.5,PR變動值約2.5。

排名越前面的學校,排序越穩定,而且錄取成績的PR值越少變動。

|

-

基測不同於聯考

-

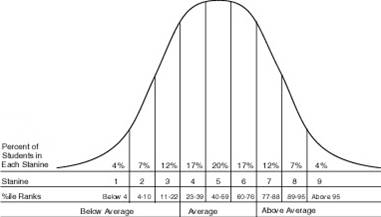

基測對Average範圍的考生鑑別度最好,聯考則對Above Average範圍的考生鑑別度最好。

-

基測採題庫式命題且經過抽樣預考,聯考採入闈命題且僅經少數幾位資優學生預考。

-

基測不依據特定教材出題且題目淺,聯考依據特定教材出題且題目較難。

-

基測不可能考時事,聯考卻經常考時事。

|

-

基測因應之道

-

事前準備:

˙基測取材廣泛且部分題目敘述較長,內容多屬中間偏易,有利於大量閱讀、語文能力強者。

˙學生應廣泛閱讀,加強語文能力。

˙對各科目要真正瞭解教材內容,不死背。

˙最好從國二暑假開始複習舊課程。

˙過度反覆練習與研習難題,有害無益。

-

考試現場:

˙基測題數經過規劃,考試時間足以讓中等程度考生答完所有題目,所以考生應放鬆心情,

從容作答。

˙基測考題不會拐彎抹角故設陷阱,所以答題時宜避免過度聯想。

˙程度好的學生要提防粗心大意。

˙基測題目答錯不倒扣,所以務必作答,沒把握者可先消去較不可能的選項,好提高猜中率。

˙可參考歷年基測答案分佈。

|

-

高中職多元入學

-

(本校)直升:僅限由完全中學國中部直升該校高中部。

-

甄選入學:只適用於數理、語文、音樂、美術、體育等資優學生。

-

申請入學:憑第1次基測成績向符合條件的高中職申請(各校自訂申請入學條件)。

-

登記分發:於第2次基測報考的登記分發區

(未考第2次基測者,以第1次基測所填登記分發區為準),填寫志願表(混合公私立高中職),就兩次基測成績擇優排序,決定錄取的學校。

-

高中職多元入學流程

|

-

94年基測與高中職入學時程

-

第1次基測報名:4月6日(三)∼4月8日(五)

-

第1次基測寄發准考證:5月13日(五)

-

第1次基測考試:5月28日(六)∼5月29日(日)

-

第1次基測寄發成績單:6月6日(一)

-

分數複查及結果通知:6月7日(二)∼6月8日(三)

-

申請/甄選入學報名:6月9日(四)∼6月10日(五)

-

甄選非學科測驗:6月14日(二)

-

申請/甄選入學放榜:6月17日(五)

-

申請/甄選入學報到:6月20日(一)

-

第2次基測報名:6月21日(二)∼6月22日(三)

-

第2次基測寄發准考證:7月1日(五)

-

第2次基測考試:7月9日(六)∼7月10日(日)

-

第2次基測寄發成績單:7月18日(一)

-

分數複查及結果通知:7月19日(二)∼7月20日(三)

-

登記分發繳志願卡(集體報名):7月23日(六)∼7月26日(二)

-

登記分發放榜:8月5日(五)

-

登記分發報到:8月10日(三)

|

-

選校原則

-

社區/交通導向:選擇離家近或交通方便的高中職。

-

特色/興趣導向:選擇有特色(科學、語言等)的學校,或依興趣選擇有特定職業類科(餐飲、美工等)的高職。

-

排序/升學導向:依前一年的各校錄取成績或心目中的排序選擇學校。

-

混合式導向:例如先考量交通方便,再考量興趣或學校排序。

|

-

申請入學

-

最多只能申請公立高中、私立高中、公立高職、私立高職各一所。

˙慎選機會較大且最想唸的學校。

-

常見的申請門檻條件:

˙基測成績:如200以上(不得超過250)。

˙在校成績:非考科領域如藝術人文、健康體育、綜合活動等需達多少分(採百分制)。

-

常見的申請入學計分方式:以第1次基測成績為基礎,可能加計

˙一或兩個考科的成績加權。

˙科展、語文或其它正式比賽得獎者的加分。

˙擔任班級幹部或公共服務的加分。

˙其它條件的加分。

|

-

申請入學或登記分發?

|

-

申請入學的要訣

-

先篩選出所有自己想就讀且可能申請上的學校:考慮各校的申請門檻條件、自己的基測成績(宜考慮PR)。請參考相關資料。

˙前幾志願學校的申請入學錄取標準(量尺成績)可能高於登記分發。

-

參考各校加分條件,分析申請哪幾所學校具有加分優勢或社區生優勢。

-

選擇申請目標:

˙進取策略:挑選比登記分發所能錄取的學校,更讓自己喜歡的學校。

˙保守策略:就幾乎可申請上的學校當中,擇優選填。

|

-

登記分發選填志願的要訣

-

評估可能錄取的學校:考慮自己的基測成績(尤其PR值)。請參考相關附件資料。

-

確定選校原則:交通方便?特色?興趣?排序?大學升學率?

-

擬定志願範圍:排除絕對不想唸的學校,加入很想唸但錄取機會不大的學校。

-

填寫志願:就志願範圍內學校依序填寫。

˙以錄取機率由低而高為填寫原則。

˙切記補上幾所穩上但興趣不大的學校,以預防高分落榜。

-

家長簽名之前,切記再次確認填寫無誤(例如大同有公私立兩所。)

|